Stell dir vor, du bist in einer Besprechung und machst einen kleinen Versprecher. Eigentlich kein großes Ding, oder? Doch statt es zu vergessen, geht dir die Szene immer wieder durch den Kopf. Plötzlich fragst du dich, ob du überhaupt gut genug für deinen Job bist, und die Selbstzweifel wachsen. Ein einziger Moment fühlt sich auf einmal wie eine Bestätigung für all deine Unsicherheiten an.

Warum lösen solche Kleinigkeiten bei manchen Menschen so große Zweifel aus? Genau hier spielt innere Stabilität insbesondere die Selbstkomplexität eine entscheidende Rolle. Der Schlüssel liegt oft in unserem Selbstbild und der Art, wie wir Rückschläge verarbeiten. Wenn unser Selbstbild auf nur wenigen Aspekten basiert, kann eine kleine Erschütterung das gesamte Fundament ins Wanken bringen. Die innere Stabilität hilft uns, auch bei Herausforderungen und Rückschlägen standhaft zu bleiben, ohne gleich an uns selbst zu zweifeln.

In diesem Blogartikel werfen wir einen Blick darauf, warum kleine Rückschläge oft so große Wirkung haben.

Inhalt

Was ist Selbstkomplexität?

Vielleicht hast du es schon erlebt: Ein kleines Missgeschick, wie das Vergessen eines Termins, fühlt sich plötzlich an, als würdest du dein gesamtes Leben nicht im Griff haben. Oder ein Streit mit einem Freund lässt dich nicht nur an der Freundschaft zweifeln, sondern auch an deinem Wert als Person. Warum passiert das? Die Antwort liegt oft in der Struktur unseres Selbstbildes. Eine ausführlichere Einführung in das Konzept der Selbstkomplexität findest du in der Originalstudie von Patricia Linville (1985)1.

Selbstkomplexität beschreibt, wie vielfältig und unabhängig die verschiedenen Aspekte deines Selbstbildes sind. Dazu gehören Rollen, Eigenschaften, Beziehungen oder Aktivitäten, die dich ausmachen. Wenn dein Selbstbild aus vielen unabhängigen Bereichen besteht, etwa deinem Job, deinen Hobbys und deinen sozialen Beziehungen, spricht man von hoher Selbstkomplexität. Das bedeutet: Ein Rückschlag in einem Bereich, etwa bei der Arbeit, beeinflusst nicht automatisch alle anderen Teile deines Lebens. Auch das Vergleichen mit anderen versucht häufig, unser Selbstbild ins Wanken zu bringen. Schau dir hierzu meinen Artikel Vergleichen mit anderen: Fluch oder Segen? an.

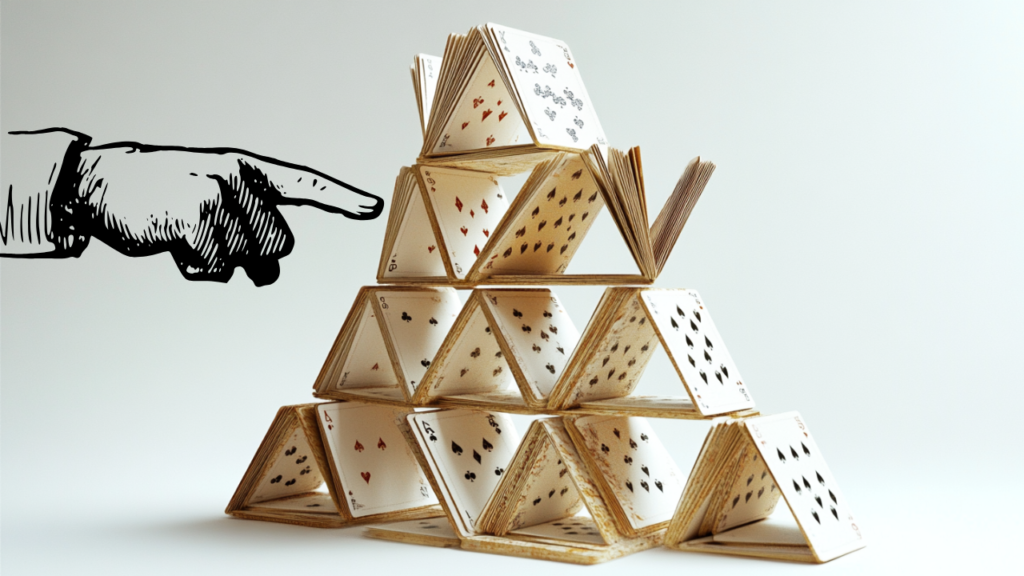

Bei niedriger Selbstkomplexität gleicht das Selbstbild einem wackeligen Kartenhaus aus wenigen, aber großen Karten. Wenn eine davon herausgezogen wird, sei es durch Kritik oder Misserfolg, gerät das gesamte Konstrukt ins Wanken und kann leicht einstürzen. Ein Fehler auf der Arbeit könnte dich dann nicht nur an deinen beruflichen Fähigkeiten zweifeln lassen, sondern dich auch davon überzeugen, dass du insgesamt nicht gut genug bist. Es fehlt die vielen unabhängigen Selbstaspekte für die innere Stabilität, die uns davor schützen, dass ein Bereich unser gesamtes Selbstwertgefühl ins Wanken bringt.

Das Gute daran? Selbstkomplexität kann entwickelt werden. Je mehr Facetten wir in unserem Leben bewusst aufbauen und pflegen, desto weniger angreifbar wird unser Selbstbild bei Rückschlägen. So finden wir nach und nach mehr innere Stabilität, auch in turbulenten Zeiten.

Warum kleine Rückschläge bei niedriger Selbstkomplexität so intensiv wirken

Menschen mit niedriger Selbstkomplexität erleben Rückschläge oft intensiver, weil die Grenzen zwischen den verschiedenen Aspekten ihres Selbstbildes verschwimmen. Ein negatives Feedback in einem Bereich, beispielsweise eine Bemerkung über die eigene Leistung, kann sich schnell auf andere Lebensbereiche übertragen. Die Emotionen „springen“ förmlich über, und das führt dazu, dass ein einzelner Rückschlag viel größere Zweifel auslöst, als er eigentlich sollte.

Hohe Selbstkomplexität wirkt hier wie ein Schutzschild. Sie sorgt dafür, dass ein negativer Vorfall auf einen einzigen Bereich beschränkt bleibt und nicht das gesamte Selbst infrage stellt. Dadurch fällt es Menschen leichter, ihre Emotionen zu regulieren und Rückschläge gelassener zu verarbeiten. Sie können erkennen: „Das war nur eine Situation, nicht mehr und nicht weniger.“ Es wirkt als eine Art psychologischer Puffer.

Ohne diesen Puffer ist es jedoch, als würde ein Stein ins Wasser geworfen, und die Wellen breiten sich unkontrolliert aus. Jede Kritik trifft tiefer, jede Unsicherheit fühlt sich größer an. Die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, gerät ins Straucheln, und der innere Sturm nimmt seinen Lauf. Das zeigt, warum innere Stabilität nicht nur ein Zustand, sondern ein Ergebnis vieler unabhängiger Selbstaspekte ist, die zusammen ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Selbst bilden.

Alltagstipps: So stärkst du deine innere Stabilität

- Vielfalt in dein Selbstbild bringen: Überlege dir, welche Rollen und Interessen du in deinem Leben hast, sei es als Freund:in, Kollege:in oder in einem Hobby. Je vielfältiger dein Selbstbild ist, desto weniger hängt dein Selbstwert von einem einzigen Bereich ab. Plane bewusst Zeit für Aktivitäten ein, die dich in anderen Bereichen erfüllen.

- Negative Ereignisse isoliert betrachten: Wenn etwas schiefläuft, frage dich: „Betrifft das wirklich mein gesamtes Selbst?“ Wenn ja, „welches deiner Selbst betrifft es konkret?“ Übe, Situationen auf den Kontext zu begrenzen, in dem sie passiert sind. Schreibe deine Gedanken auf, um sie besser einordnen zu können.

- Stärkung durch Reflexion: Am Ende des Tages kannst du überlegen: „Was lief heute gut?““ Notiere kleine Erfolge oder positive Momente in einem Tagebuch. Dies hilft dir, deinen Fokus nicht nur auf Rückschläge zu richten, sondern auch auf deine Stärken und Fortschritte. Beleuchte vor allem die unterschiedlichen Bereiche in deinem Leben und welche Entwicklung hier stattfindet.

- Emotionsregulation trainieren: Lerne Strategien wie Achtsamkeit oder Atemtechniken, um negative Emotionen schneller abzufangen. Apps oder Bücher zum Thema können dir dabei helfen. Auch kurze Pausen in stressigen Momenten machen einen Unterschied.

- Positive Selbstgespräche führen: Beobachte deine innere Stimme: Sprichst du mit dir selbst kritisch oder ermutigend? Arbeite daran, dich selbst wie einen guten Freund zu behandeln, mit Geduld und Mitgefühl.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was bedeutet innere Stabilität?

Innere Stabilität beschreibt die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren und nicht die Kontrolle über die eigenen Emotionen oder das Selbstbild zu verlieren.

Was ist innere Stabilität?

Innere Stabilität ist ein Zustand, in dem du dich sicher und gefestigt fühlst, unabhängig von äußeren Einflüssen oder kleinen Rückschlägen.

Wie bekomme ich innere Stabilität?

Durch das Schaffen eines vielfältigen Selbstbildes, die Pflege positiver Beziehungen und das Erlernen von Strategien zur Emotionsregulation kannst du deine innere Stabilität stärken.

Was bedeutet Stabilität im Leben?

Stabilität im Leben ist das Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Bereichen wie Arbeit, Beziehungen und persönlicher Entwicklung, das dich sicher und widerstandsfähig macht.

Fazit

Innere Stabilität ist keine angeborene Eigenschaft, sondern ein dynamischer Prozess, den du aktiv gestalten kannst. Sie hilft dir, Rückschläge besser zu verkraften und dein Selbstwertgefühl unabhängig von äußeren Einflüssen zu stärken. Indem du an deiner Selbstkomplexität arbeitest und bewusst auf deine Emotionsregulation achtest, kannst du einen psychologischen Puffer schaffen, der dich in schwierigen Momenten schützt. Kleine Schritte, wie das Pflegen eines vielseitigen Selbstbildes und positive Selbstgespräche, können bereits einen großen Unterschied machen. Jeder Schritt hin zu mehr innerer Stabilität ist ein Gewinn, für dich und dein Leben.

Fußnoten

- Wie Linville (1985) zeigte, ist Selbstkomplexität entscheidend für die Emotionsregulation. In einem Experiment mit positiven oder negativen Rückmeldungen reagierten Teilnehmende mit geringer Selbstkomplexität jeweils wesentlich extremer als jene mit hoher. ↩︎

Haftungsausschluss

Die Inhalte auf dieser Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen keinesfalls die professionelle Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder qualifizierten medizinischen Fachpersonal. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden stets einen Arzt oder eine andere geeignete Fachkraft.